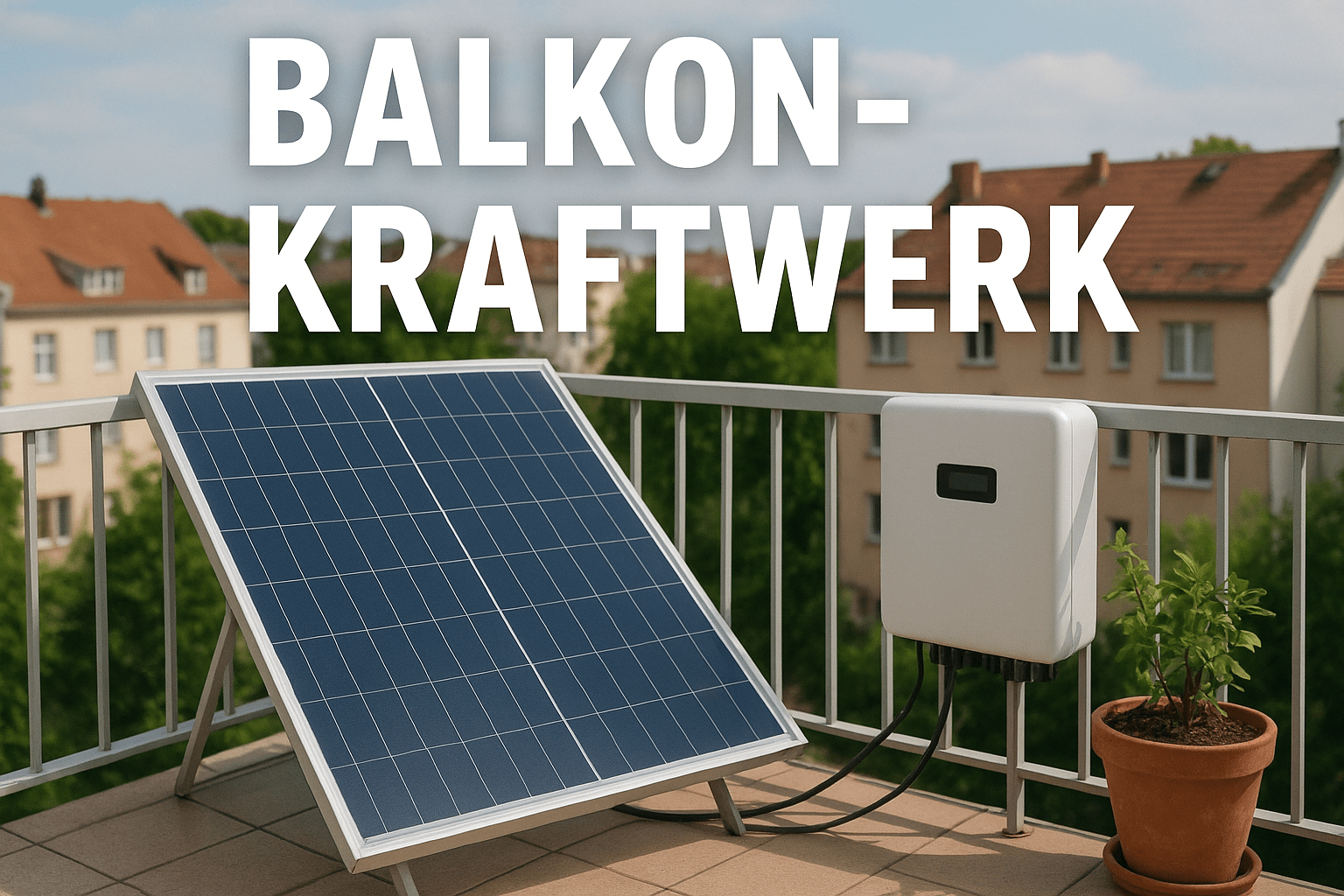

Balkonkraftwerke: Mini-Solaranlagen für alle – Rechtliche Rahmenbedingungen verständlich erklärt

Sie möchten eigenen Solarstrom erzeugen – einfach, günstig und ohne großen Aufwand? Balkonkraftwerke (auch Plug-and-Play-Solaranlagen, Mini-PV oder Guerilla-PV genannt) machen es möglich! Diese kompakten Solarmodule für Balkon, Terrasse oder Garten sind der Einstieg in die Energiewende für Privathaushalte. Doch was ist erlaubt? Hier finden Sie die wichtigsten Infos und aktuelle Gesetzeslage (Stand: August 2025) in Deutschland.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

-

Kleine Photovoltaik-Anlage: Meist 1-2 Standard-Solarmodule (ca. 300-600 Watt pro Modul).

-

Plug-and-Play: Einfacher Anschluss via Stecker an eine spezielle Energiesteckdose oder feste Installation im Hausnetz.

-

Direktverbrauch: Der erzeugte Strom wird sofort von angeschlossenen Geräten im Haushalt genutzt (z.B. Kühlschrank, PC, Waschmaschine). Überschüsse fließen ins öffentliche Netz (werden meist nicht vergütet, sparen aber Netzstrom).

-

Ziel: Senkung der Stromrechnung und Beitrag zur Energiewende.

Die entscheidenden Vorteile

-

Geringe Investition: Deutlich kostengünstiger als große Dachanlagen.

-

Einfache Montage: Oft in Eigenregie möglich (Balkonbrüstung, Garten, Flachdach).

-

Schnelle Amortisation: Stromkostenersparnis macht sich meist innerhalb weniger Jahre bezahlt.

-

Unabhängigkeit: Weniger abhängig von steigenden Strompreisen.

-

Ökologischer Fußabdruck: Produktion von sauberem Solarstrom.

Die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland (Zusammenfassung)

Die Regeln für Balkonkraftwerke wurden in den letzten Jahren deutlich vereinfacht und liberalisiert! Die wichtigsten Punkte:

-

Leistungsgrenze:

-

Maximal 800 Watt Wechselrichter-Ausgangsleistung (AC). Das ist die entscheidende Grenze! (Vorher: 600 Watt).

-

Typisch sind Anlagen mit 600W, 800W oder zwei Modulen bis max. 1600W DC-Leistung, deren Wechselrichter auf max. 800W AC begrenzt sind.

-

-

Anmeldepflicht (wichtig!):

-

Beim örtlichen Netzbetreiber: Die Anlage muss vor Inbetriebnahme schriftlich oder online angemeldet werden. Eine Genehmigung ist in der Regel nicht mehr nötig (nur noch Anmeldung)! Das Netzbetreiberformular ist meist online verfügbar.

-

Beim Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA): Hier muss die Anlage ebenfalls registriert werden. Dies ist online kostenlos möglich.

-

-

Technische Vorschriften (Sicherheit!):

-

Wechselrichter: MUSS eine NA-Schutzeinrichtung (Netz- und Anlagenschutz) gemäß VDE-AR-N 4105 besitzen. Diese schaltet die Anlage automatisch ab, wenn das Netz ausfällt (Schutz der Elektriker) oder bei Netzüber-/unterspannung. Einfache Wechselrichter ohne diesen Schutz sind nicht zulässig!

-

Anschluss:

-

Option 1: Spezielle Energiesteckvorrichtung (Wieland-Stecker oder vergleichbar): Dies ist der technisch sicherste und empfohlene Weg. Ein Schuko-Stecker allein ist nicht mehr zulässig für den Neuanschluss!

-

Option 2: Feste Installation durch eine Elektrofachkraft: Der Wechselrichter wird fest im Stromkreis angeschlossen (kein Stecker). Hierfür ist der Fachmann zuständig.

-

-

Zähler: Ein modernes Messeystem (mMs) oder intelligenter Zähler (iMs) ist Pflicht. Der alte Ferraris-Drehstromzähler läuft meist rückwärts, ist aber technisch veraltet und wird schrittweise ersetzt. Ein Rückwärtslaufen ist nicht mehr erwünscht. Bei Zweifeln zum Zähler: Netzbetreiber kontaktieren.

-

-

Mieter & Eigentümergemeinschaften (WEG):

-

Mieter: Grundsätzlich benötigen Sie die Zustimmung des Vermieters für die Installation (Veränderung der Mietsache). Argumentieren Sie mit der einfachen Montage und den Vorteilen. Viele Vermieter sind offen.

-

Wohnungseigentümer: Die Installation am eigenen Balkon/Brüstung fällt oft in den eigenen Sondergebrauch, eine Zustimmung der WEG ist dann meist nicht erforderlich. Die Anlage darf jedoch keine Gemeinschaftsflächen beeinträchtigen oder das Erscheinungsbild der Fassade wesentlich verändern (Check der Teilungserklärung/WEG-Regeln wichtig!). Kommunikation mit der WEG ist ratsam.

-

-

Versicherung:

-

Privathaftpflichtversicherung: Deckt Schäden an Dritten meist nicht automatisch ab. Klärung mit dem Versicherer ist essenziell! Oft ist ein Zusatzbaustein nötig.

-

Gebäude-/Hausratversicherung: Muss über die Anlage informiert werden. Schäden am Gerät selbst (z.B. durch Sturm) können ggf. eingeschlossen werden.

-

Einfacher Überblick: Was muss ich tun?

-

Anlage kaufen: Achten Sie auf VDE-zertifizierte Wechselrichter (mit NA-Schutz!) und passende Stecklösung (Wieland oder fest).

-

Netzbetreiber anmelden: Vor der Inbetriebnahme! Formular auf der Website Ihres Netzbetreibers suchen.

-

MaStR-Registrierung: Online bei der Bundesnetzagentur durchführen.

-

(Falls nötig) Vermieter/WEG informieren bzw. Zustimmung einholen.

-

(Falls nötig) Elektrofachkraft beauftragen: Für die Installation der Energiesteckdose oder festen Anbindung. Bei einfacher Stecklösung und vorhandener Dose kann oft der Eigentümer selbst anschließen (Herstellerangaben beachten!).

-

Versicherungen informieren!

Fazit: Loslegen und Strom sparen!

Balkonkraftwerke sind dank der gelockerten Regeln (800W-Grenze, einfachere Anmeldung) attraktiver denn je. Sie sind ein einfacher, kostengünstiger und sinnvoller Schritt hin zu mehr Energieautarkie und Klimaschutz. Wichtig ist die korrekte Anmeldung und die Einhaltung der technischen Sicherheitsvorschriften (NA-Schutz, richtiger Stecker/feste Installation). Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber und klären Sie die Versicherungsfrage. Dann steht Ihrem Mini-Solarstrom vom Balkon nichts mehr im Wege!

Hinweis: Gesetze und Normen können sich ändern. Diese Zusammenfassung ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Informationen bei Netzbetreibern und der Bundesnetzagentur (MaStR) sind maßgeblich.

Latest Posts